伝統技術による表装と修復の世界

天台宗 真光寺本堂にて、元年10月19日檀信徒会・伝道師会主催の合同研修会にて講師として講演のご依頼を賜り、表装修復の世界を少しでも多くの方々に知ってい頂ける機会を頂戴いたしました。 演題は「伝統技術による表装と修復の世 […]

[続きを読む]

天台宗 真光寺本堂にて、元年10月19日檀信徒会・伝道師会主催の合同研修会にて講師として講演のご依頼を賜り、表装修復の世界を少しでも多くの方々に知ってい頂ける機会を頂戴いたしました。 演題は「伝統技術による表装と修復の世 […]

[続きを読む]

掛軸の表装や修理、修復時に欠かせない最も重要な材料は裏打ちにに使用する和紙と言っても過言ではありません。今日はその和紙について簡単ではありますが少しお話したいと思います。 掛軸を表装する時、通常3回の裏打ちが必要となりま […]

[続きを読む]

掛軸修理と言うと、私は紐が切れてしまった!軸先が取れてしまった!など部分的な補強や取り換えなどをイメージします。掛軸に折れが生じた、切れた、シミが出来た、害虫被害を受けたなどの場合に修復と言う言葉をイメージします。従って […]

[続きを読む]

裏打ちを行った本紙を乾燥させている間に廻りに取り付ける裂地の裏打ちを行います。一般的な表装裂地の幅は72cmほどしかありません。そのため涅槃図のように大きな作品の場合は裂地を剥いで使用します。裂地の経糸、横糸を直角にそろ […]

[続きを読む]

約3週間前に色止め作業を行い、しっかり絵の具も定着しました。掛軸の修理や修復を行う作業としては最も慎重な作業を求められる古い裏打ち紙の除去作業となります。今日は涅槃図を所有しておられる御住職と副住職がこの作業を見学に埼玉 […]

[続きを読む]

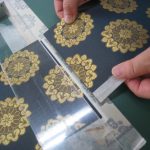

遠州流8世小堀宗中(書)の表装に使用する一文字と風袋は竹屋町金襴を使用する事になりました。竹屋町金襴とは京都の竹屋町で織製された事からその名がついたと聞いております。今回使用する竹屋町金襴は現在織られている物とは全く異な […]

[続きを読む]

一度仕立ててある掛軸の修理や修復をする場合は画かれた状態まで戻す事が前提となります。古い裏打ち紙を残した状態では適切な作業が出来ないからです。掛軸にたっぷり滴るほどの水分を加えて糊を柔らかくして慎重に裏打ち紙を剥がしてい […]

[続きを読む]

群馬表装保存修復組合は群馬県立文書館の設立に伴い1982年に優れた県内の技術者によって組織されました。現在は数件により京都・東京にて表装・修復の知識と技術を学んだ職人、文化財保存修復学会正会員らによって、指定文化財から寺 […]

[続きを読む]